Ripartiamo dalla sfida posta in conclusione del mio precedente articolo (cfr. “L’intelligenz inorganica e il genio impotente”). Il modo più fecondo di trattare la questione dell’intelligenza è di porla in relazione alla nostra caratteristica essenziale di esseri umani. Una specificità che è al cuore della nostra potenza, ma che non è propriamente una facoltà specifica. L’abbiamo definita come un abisso che ognuno è per sé. Abbiamo visto che questa consapevolezza è stata la grande scoperta di Pico. Ciò che ci definisce non è tanto questa o quella intelligenza, ma è lo spazio aperto tra il nostro corpo, le nostre diverse intelligenze (intelligenza fredda e calda, organica e inorganica, i nostri sentimenti e quella x che siamo noi stessi).

Quell’abisso per cui si può dire che siamo e non siamo (il celebre dilemma di Amleto, “essere o non essere”). Questo spazio vuoto possiamo chiamarlo caos: una voragine che causa la nostra indeterminazione, imprevedibilità, ambiguità, libertà (ci torneremo). Questo spazio vuoto ci consente di poter utilizzare l’intelligenza in modalità secondo diversi gradi della forza di esistere. La nostra psiche in quanto spazio vuoto è energia libera, che varia a seconda dei viventi, e produce diversi gradi di vitalità (gli antichi avevano diverse parole per nominare la vita: bíos, zoé, psiché che è la vita interiore dei sentimenti e dei simboli presente in forma esemplare negli esseri umani).

L’intelligenza è in rapporto con l’aumento o la diminuzione di energia libera che caratterizza i dinamismi della psiche. Che succede quando tutto ciò che è in gioco nel lavoro, nell’amore, nella crescita dei figli, nella rivendicazione di un’idea politica, in generale in ciò che sentiamo come nostra esigenza vitale (e dunque nei significati che elaboriamo spesso inconsapevolmente nel nostro vivere ordinario), non riesce a tradursi in azione?

O quando le azioni ci sembrano dettate da automatismi e nella nostra esperienza quotidiana sentiamo di non riuscire ad esprimerci come vorremmo, come se i significati, che dovrebbero essere elaborati da noi stessi, in base alla nostra esperienza, e i desideri stessi, non li percepissimo come veramente nostri?

Se ci riferiamo poi alle attività intellettuali questa impotenza la vediamo ancora meglio, in un momento in cui, come oggi, si sta perdendo la convinzione che si possa davvero cambiare qualcosa, come se le parole e i pensieri rimanessero ad uno stato evanescente, come bolle d’aria che evaporano. Non ci si crede più alla loro forza trasformatrice, e questo genera una grande stanchezza in tutti coloro che sentono una tensione al progresso sociale. Una sensazione che deriva dal constatare che il mondo ha accelerato nella direzione opposta. Chi legge è disilluso quanto chi scrive. C’è una sintonia nella rassegnazione, quasi una complicità tra l’intellettuale che prova ancora a credere a ciò che scrive e i lettori che sperano di trovare un qualche chiarimento risolutivo per il loro spaesamento.

Nonostante tutto, crediamo che questa attività mantenga il suo valore nel fornire punti di riferimento (“dromo”) che non siano puri messaggi nella bottiglia lasciati alla deriva delle onde. Vivere è una cosa seria. Vi sono mille motivi per essere pessimisti ed avere paura, ma altrettanti per essere ottimisti. Al fondo c’è sempre un sentimento del mondo che possiamo definire, kantianamente, antinomico, e quello che fa pendere la bilancia da una parte o dall’altra è un’azione del cuore, una certa fiducia di base nel mondo. Una fiducia che nasce c’è soprattutto da una ragione filosofica. Pensiamo con Spinoza che il nostro intelletto possa acquisire una conoscenza adeguata delle cose, per come sono realmente. In questo ci manteniamo nel solco della idea classica di una grande corrispondenza di essere e pensare, del pensiero come attributo della sostanza infinita.

Allora proviamo a gettare un po’ di luce su ciò che potrebbe farci uscire da questo senso di impotenza, e capire se l’intelligenza costituisca ancora una risorsa. Siamo partiti per così dire dal basso, dal nostro sentire (Come ci sentiamo? Stiamo bene, stiamo male?), che in fondo non registra altro che il variare del nostro stato di potenza, la variazione continua della forza di esistere e della potenza di agire. Spesso siamo condizionati da un immaginario colonizzato da una certa visione del mondo, da schemi cognitivi interiorizzati che ci dicono come dobbiamo percepire ciò che accade intorno a noi, che ci impediscono di avere un’esperienza diretta, spontanea, delle cose. Non vedere una via d’uscita rispetto a questa diminuzione di potenza, al fatto che la mia forza di esistere diminuisce, mi rende passivo e triste perché non conosco ciò che mi accomuna o mi separa dalle situazioni della vita. Quando si è tristi e ci si sente impotenti vuol dire che si sta subendo l’azione di corpi e anime con non convengono con noi. E la tristezza, come diceva Deleuze interprete di Spinoza, non rende mai intelligenti. Per questo i potenti hanno bisogno della tristezza degli assoggettati.

Cultura e intelligenza non hanno mai tratto giovamento dalla paura. Gli affetti gioiosi possono far superare cose che quando si è tristi sembrano insuperabili. Spingono a formare quelle che Spinoza chiamava «idee comuni», che sono idee appropriate di ciò che funziona con noi, che a noi si conviene, e ci consente di conoscere le cause di ciò che ci accade. Qualcosa ci blocca, ci serve una mappa che ci faccia fare un progresso. Se proviamo una piccola gioia locale facciamo uno scatto in avanti. Capiamo perché quel corpo, quell’anima si compongono o non si compongono con noi. Quando ci si riesce l’intelligenza aumenta. Conoscere i limiti del proprio potere di essere affetti e le cause di ciò che ha un buon effetto su di noi rende possibile fare gli incontri giusti. La possibilità di comprendere ci rende ottimisti. Nonostante tutto.

La questione dell’intelligenza, dunque, secondo il nostro punto di vista, va osservata dalla prospettiva dell’esperienza della diminuzione della propria potenza di agire, ovvero della passione triste che si prova quando si è spossessati della capacità di sentire le situazioni, con intensità. L’intelligenza, infatti, è la capacità di dare un conveniente significato alle situazioni della vita, ma anche di applicare efficacemente la nostra elaborazione delle informazioni. Una forza intessuta di significati si converte costantemente in azione. Tutte le azioni comportano aristotelicamente una potenza in grado di passare all’atto. Occorre pensare allora a questa variazione di potenza, è lì che si deve dirigere la nostra intelligenza, cogliere l’esprimersi dell’intelligenza nei suoi aumenti o diminuzioni.

Sull’intelligenza come strategia di vita il filosofo Bergson (e l’ottima lettura che offre Federico Leoni) rimane un punto di riferimento. Del resto, il nostro interesse come filosofi è sempre rivolto al modo concreto in cui si presenta l’esperienza umana. Nella vita facciamo esperienza di una specie di dualismo tra vita e pensiero, tra tempo nel quale la vita si disporrebbe spontaneamente e spazio in cui le parole finiscono per disporla. E tuttavia siamo sempre noi a vivere e a pensare, a stare nel tempo e nello spazio. La disgiunzione è anche una congiunzione: viviamo nel tempo “e” pensiamo nello spazio che ci viene aperto e quasi imposto dal linguaggio, dalle parole. Pensiamo nello spazio perché per pensare distinguiamo. Le parole producono questo effetto di distinzione, di articolazione.

L’intelligenza distingue, distinguere è agire e agire è fuggire dal pericolo o avvicinare l’utile. Distinguiamo in funzione di certe urgenze ed esigenze. Si pensa per lo più per interesse, spesso per rispondere a un’urgenza che ha qualcosa di drammatico, come quella di distinguere il buono dal cattivo, il nocivo dall’utile. Ogni esperienza è, dunque, un distinguere, e a forza di distinguere crediamo alle nostre distinzioni. Queste distinzioni non sono vere, non dicono la cosa in sé stessa, ma non sono neanche false. Dicono semplicemente la cosa alla luce di un criterio che è sempre una certa forma di vita (da questo punto di vista, spinozianamente, il dualismo lascia il posto al monismo di un’unica sostanza che è il tempo, di cui lo spazio è un modo). Sono distinzioni utili a sopravvivere, e il fatto che qualcosa sia utile o sia nocivo è un effetto di quell’azione fondamentale che è il vivere, di quel vivere specifico che è il mio, o che è il nostro, di una società particolare, la cui vita si svolge secondo una certa organizzazione. Ad ogni modo, questa forma che ha assunto la mia vita è il supporto di tutto un mondo percepito.

Il linguaggio è il dispositivo più potente quanto a possibilità di produrre questa cristallizzazione di effetti, questa solidificazione di spazializzazioni. Lo “spazio” inizia molto presto, quando stabilisco differenze, quando dico “questo” e “non” quell’altro. In questo modo le cose diventano stabili, coincidono con se stesse, al punto che ci appaiono dotate di un’essenza proprio perché hanno un nome. Abbiamo detto che viviamo nel tempo, quindi c’è prima intensità, l’intensità dell’accadere, poi l’esplicarsi di questo implicito in parole. Chi vive per forza di cose nomina anche. Il linguaggio è un organo della vita, un operatore dello spazio.

Vediamo, però, che già al livello delle parole ci sono delle differenze. Prendiamo ad esempio, nomi, verbi, avverbi. Ci sono parole che dicono la cosa, la stessa cosa, il soggetto che compie l’azione, oppure il verbo, che dice un’azione in sé, per giunta già accaduta, qualcosa che, come l’essenza, è già passato. Una intelligenza cristallizzata. Gli avverbi sono le parole forse più vicine all’intensità del tempo, una sorta di sentire intellettivo, una intelligenza del sentire le intensità della vita. Gli avverbi non dicono la cosa, né il soggetto che compie l’azione, ma i modi. L’avverbio segnala che qualcosa sta accadendo, indica il come, non qualcosa di già passato. Eravamo partiti da tempo e spazio, dunque c’è l’estensione, la materia, che si presenta come qualcosa di immobile e c’è vita che vive, vita non passata, vita come memoria che cresce su sé stessa. Anche qui non due elementi, ma propriamente uno, il tempo o la memoria che informa la materia stessa.

Tutto è intelligenza.

L’idea che ci siano cose è un’idea tutta umana, appartiene a quella regione dell’esperienza ormai piegata nel senso della nostra utilità. Le distinzioni dicono le cose alla luce della nostra forma di vita. Questa si avvantaggia del fatto di isolare cose in un mondo di processi, di delineare punti di presa congruenti con il nostro bisogno di manipolare. Nel nostro mondo essere intelligente significa per lo più agire, dunque selezionare una serie di punti di appoggio a cui affidarsi nelle proprie attività. Se il modello dell’intelligere è il vedere, questo vedere significa “non vedere” tutto ciò che non ci interessa. Ma se, come ha detto qualcuno, i poeti sono il senso mentre i filosofi l’intelligenza dell’umanità, questa forma di intelligenza non può essere l’unica. Per cui quando la grande poesia è identificata con il dono della cecità questo significa chiudere gli occhi per tornare a vedere, vedere più di quanto vediamo abitualmente, immergersi in una percettività diffusa e folle, “inutile”, scatenata in ogni direzione.

Questa veggenza è la filosofia che risale fino a quel punto in cui l’esperienza poi si piega nel senso della nostra utilità. La stessa cosa vale per l’intelligenza quando è memoria messa tutta al servizio di una certa utilità attuale, allora il ricordo diventa un dimenticare tutto ciò che non supporta la nostra azione attualmente in corso, una memoria dimentica di quei ricordi che attendono al suo fondo. Una intelligenza che dimentica quanti strati e mondi vi siano in quell’unico mondo che crediamo di vedere, la molteplicità che è anche in noi stessi. Pensare in maniera finalmente copernicana non significa soltanto che ci sono infiniti mondi oltre al nostro, ma che ci sono infiniti mondi anche nel nostro. Tutto cospira con tutto.

Alla fine è tutta una questione di strategie vitali.

Secondo Bergson il vivente produce organi secondo i due modi dell’istinto e dell’intelligenza. Il primo lo definisce come «la facoltà di utilizzare e anche costruire strumenti organici», mentre la seconda come «la facoltà di fabbricare e usare strumenti inorganici». I strumenti organici sono quelli che l’animale utilizzerà «da dentro», prolungandovi immediatamente il proprio comportamento. Mentre quelli inorganici sono utilizzati «da fuori», attraversando la discontinuità che divide il comportamento dell’organismo dall’inorganico del prodotto della tecnica. Questa opposizione sul piano del fare rimanda ad un’altra che riguarda invece due diversi modi di conoscere: da fuori, “intelligenza”, e da dentro, “intuizione”, quasi fosse un prolungamento dell’istinto animale. Il conoscere da dentro è un conoscere nell’intimità anziché nella distanza, un conoscere che coincide con la cosa da conoscere, un prolungarsi in essa senza soluzione di continuità. Il conoscere da fuori avviene invece nella differenza dalla cosa: conosciamo i segni della cosa, non la cosa stessa. Giriamo intorno alla cosa, anziché entrare in essa come nel conoscere intuitivo.

Eppure ci sono dei viventi come gli esseri umani che, anziché rimanere solo istintivi o intuitivi, si sono riflessi in sé stessi, si sono piegati su sé stessi così stabilmente che sono diventati “intelligenti”. Gli esseri umani hanno avuto questo strano destino di separarsi dalle cose e di tornare a sé attraverso questa separatezza. Una separazione così profonda da far apparire i due versanti dell’esperienza come due mondi del tutto differenti. Bergson usa il termine” intelligenza” nel suo significato ristretto, e in questo senso, potremmo dire che è un modo dell’intuizione. Due strategie di una medesima cosa che è vita, o che è intelligenza in un senso più generale. Due forme di intelligenza, due modi di una medesima cosa, l’intelligenza appunto.

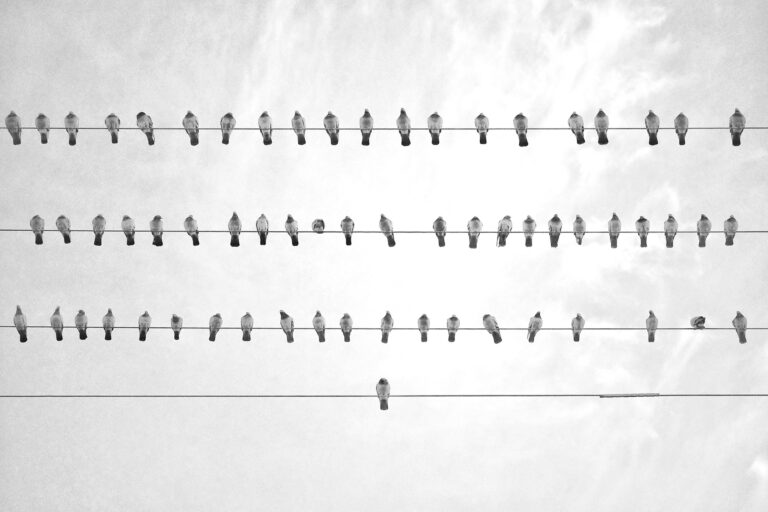

Come ogni altro dualismo, dobbiamo abbattere anche ogni barriera che si voglia stabilire tra vita e tecnica, tra naturale e artificiale, antedatando l’avvento della tecnica. Come la tela del ragno, anche la rete del pescatore è un suo organo, ma un organo esternalizzato, disposto nell’esteriorità dell’inorganico, e in questo modo utilizzabile solo indirettamente, avvicinandolo «da fuori». Mentre il corpo dell’insetto “è” i suoi strumenti, il corpo dell’uomo “ha” i suoi strumenti, si rapporta alle cose come se fossero fuori di lui, come oggetti e non come propaggini del suo corpo e del suo comportamento. L’essere dell’insetto è un pensiero della continuità. Lo strumento organico «chiude come l’istinto il cerchio dell’azione in cui l’animale si muoverà automaticamente». Lo strumento organico esegue immediatamente il suo compito, interviene immancabilmente al momento giusto. Realizza alla perfezione quanto gli è richiesto. Lo strumento inorganico funziona invece in modo tutt’altro che automatico. Non interviene mai al momento giusto, ma in una sorta di strutturale sfasatura, non esegue nulla in maniera perfetta, ma opera in un modo sempre incerto. Insomma esitazioni, imperfezioni, fallimenti, tutto ciò fa parte dell’essenza dell’umano. L’intelligenza alle prese con un corpo, con il linguaggio, imperniata sulla possibilità di osservare da fuori, è il rovescio dell’automatismo, inteso come quella potenza che avevamo definito un “non poter non” passare all’atto. Il “non poter non” sta a indicare l’assoluta continuità della potenza nell’atto, una continuità che impedisce qualsiasi separazione.

Ecco, l’intelligenza con cui abbiamo a che fare, innanzitutto e per lo più, è l’intelligenza che opera da fuori, dunque frutto di una separazione, e tuttavia nella tecnica si presenta come automa. Il dispositivo che incorpora l’algoritmo è la divisione “intelligente” dell’automa, è l’automa pensato attraverso la griglia grammaticale che scandisce un comportamento in soggetto e verbo, è il punto di vista dell’esteriorità dell’intelligenza sulla materia automatica. La macchina non può essere stupida, solo l’umano può esserlo. Una stupidità che può prodursi solo nell’imperfezione del ripiegamento su sé stessi, nella forma del distanziamento. L’intelligenza cristallizzata dell’algoritmo diventa perfetta quando si combina con l’automatismo della macchina. Quando invece si incarna in un corpo l’intelligenza è imperfetta. Da questa imperfezione deriva quel senso di impotenza e quel desiderio di emulare la macchina. È la nuova forma di «vergogna prometeica» e il trionfo del pensiero ingegneristico.

Se facciamo continuamente esperienza della diminuzione della nostra potenza di agire, è perché tutta l’intelligenza è stata ridotta a ciò che può essere cristallizzato come istruzione, come algoritmo, appannaggio di dispositivi, di automatismi. C’è però una parte fondamentale del nostro intelligere di cui facciamo sempre meno esperienza, per cui non sappiamo più neanche bene cosa sia l’intelligenza in tutta la sua ampiezza. Da qui il paradosso secondo cui da una parte l’intelligenza attiene al vivente, il quale per ciò stesso può essere stupido, e dall’altra ai dispositivi tecnici, i quali però non possono essere stupidi: o funzionano o non funzionano. E così perdiamo di vista il fatto che la cosiddetta intelligenza artificiale è e non è intelligenza, agisce come se lo fosse, come una lavastoviglie che pulisce bene i piatti direbbe Floridi. Una intelligenza” riproduttiva” e non “cognitiva”, efficiente proprio perché il suo agire è separato dalla intelligenza. È il compito ad essere intelligente per i nostri criteri cognitivi. Abbiamo reso tutto il mondo intorno a noi un condensato di intelligenza materializzata, di dispositivi capaci di elaborare dati (e la vita può essere definita come un grande processo di elaborazione dati), che dunque incorporano intelligenza (algoritmi), a cui deleghiamo poi le nostre funzioni di memoria, calcolo, orientamento, scrittura.

Del resto la stessa tecnica, costruendo una natura artificiale dove l’inorganico ha il primato sull’organico, ha fatto si che noi sviluppassimo le nostre potenzialità intellettuali, propriamente analitiche, che sono molto più a loro agio con l’”inorganico” di quanto non lo siano con l’”organico”. Come dice Bergson, se l’intelligenza tende a fabbricare, si può prevedere che ciò che c’è di fluido nel reale le sfugga in parte, e ciò che c’è di propriamente vitale le sfuggirà del tutto. La nostra intelligenza, come esce dalle mani della natura, ha per oggetto principale il “solido inorganico”. Il mondo inorganico è più accessibile alla natura analitica della conoscenza razionale e alla corrispondente prassi sperimentale di quanto non siano la sfera vitalistica e la sfera psichica che, sfuggendo alla metodica analitica propria dell’intelletto, debordano in ciò che è ritenuto” irrazionale”. Forse quella particolare produzione della neocorteccia, l’intelletto capace di analizzare, non è sufficiente per definire la nostra specificità se è così replicabile. Una specificità che implica il corpo, un corpo che pensa, che produce una intelligenza della sua vita, di situazioni e traiettorie. In questo senso, pensano e agiscono soltanto i cervelli e gli organismi situati. L’intelligenza è sempre delle situazioni, vale a dire che nessun organismo “è” intelligente in sé, in maniera isolata da un ambiente e dalle situazioni a cui partecipa.

Cosa fa problema allora?

Ci ricordiamo dell’allarme di Harari a proposito di una intelligenza che si sta separando dalla coscienza?

Del fatto cioè che tutti quei luoghi dove le decisioni critiche vengono sempre più delegate ad algoritmi (come, ad esempio, gli eserciti e le aziende) hanno bisogno dell’intelligenza ma non della coscienza e delle esperienze soggettive, che possono rappresentare degli ingombri inutili rispetto al progetto di creare una superintelligenza? (Si pensi alla mostruosità messa in campo dall’esercito israeliano nel conflitto con la Palestina e al cinismo della cultura dei paesi occidentali assuefatti da logiche operative che puntano ad una ottimizzazione “disumana” come unico criterio per la risoluzione dei problemi).

In questione è la coscienza nella misura in cui introduce una differenza tra un’azione compiuta “da dentro” (nella coincidenza di soggetto e azione o, per meglio dire, nell’assenza di un soggetto e nella presenza di un’azione fondamentalmente anonima) e un’azione compiuta “da fuori” (nella non coincidenza di soggetto e azione) per cui, rispetto a quella dell’automa, si produce come attività articolata nella discontinuità e dunque nella genesi di qualcosa come una soggettività. Qui «coscienza significa esitazione» (Bergson), perché è l’accadere di una distanza che spezza in due blocchi l’azione automatica, dando origina a potenza e atto, passato e futuro. La coscienza occupa il vuoto che divide la potenza dall’atto, e svilupperà l’intelligenza proprio per rimediare a quella divisione che lei stessa ha introdotto. E se la cosa riesce diventerà intuizione, perché saprà dismettere sé come soggetto per entrare all’unisono con la situazione. Coscienza è il nome di questo scarto che le rende impossibile l’esecuzione perfetta, nel senso dell’automa.

La vita della coscienza, da questo punto di vista, avviene nel segno di una nevrosi strutturale. La coscienza è massimamente intensa nei casi in cui si profilano molte azioni possibili senza nessun effetto reale (la condizione di Amleto che, come pura “potenza di non”, nel pieno del suo dramma sospende ogni azione) Forse l’intelligenza algoritmica sta realizzando un vecchio sogno dell’essere umano, ovvero di porre definitivo rimedio a questa nevroticità. La coscienza è massimamente intensa nell’esitazione, nel rallentamento di quella rapidità all’opera nell’automatismo dell’intelligenza algoritmica, nella quale la velocità diventa la cicatrice della divisione aristotelica tra potenza e atto (da cui il culto della velocità e forse il successo attuale del futurismo). Velocità, lentezza, automatismi, rallentamenti, accelerazioni, esitazioni, intermittenza: un’unica entità fluttuante che si esprime in differenti velocità di transito tra potenza e atto, organico e inorganico, tra le diverse modalità della intelligenza, da affidare alla nuova scienza della dromologia. Se l’intelligenza è vita la velocità è diventata il fattore strategico cruciale di tutti i cambiamenti sociali, tecnologici ed economici. Il problema allora riguarda la necessità di regolare questa velocità, proprio perché siamo anche corpo, memoria, energia libera, spazio vuoto, differenza tra noi e in noi stessi.

Occupato quasi del tutto dall’intelligenza delle nuove tecnologie, rimane poco spazio nelle nostre pratiche vitali per l’esperienza corporea. Vediamo che un nostro prodotto si comporta come una specie vivente autonoma, con la conseguenza che perdiamo la possibilità di mantenere un rapporto critico con i dispositivi tecnologici di cui ci circondiamo. Impotenza, dunque, che nasce da una incapacità di limitare quella potenza tecnologica a cui ci siamo affidati, che tende al proprio potenziamento a discapito della nostra intelligenza organica, situazionale, e che ci fa fare l’esperienza di una potenza che è bloccata nella sua indecisione nel passare all’atto. La nostra potenza messa nel dispositivo ci porta ad accettare come ineluttabili le cose, il come e il cosa fare (ovunque istruzioni, algoritmi) e che non riesce a sprigionare, attraverso l’intuizione, quella potenza affermativa capace di superare le incertezze e accedere a quella necessità del “non poter non”.

A questo punto, se si tiene conto dei processi straordinari della tecnologia, c’è un’obiezione da fare al nostro modo “ristretto” di considerare l’intelligenza incorporata nei dispositivi. Sappiamo, infatti, che la macchina sta interiorizzando sempre meglio alcuni aspetti della intelligenza naturale, al punto che non capiamo più in cosa consista la distinzione tra intelligenza organica e intelligenza artificiale. Quest’ultima un tempo funzionava a stati finiti, come un puro cogito, laddove la mente umana era rappresentabile come un “cerchio a raggio infinito”. Questa distinzione “idealistica” oggi potrebbe non reggere più, perché l’intelligenza artificiale sembra sempre più in grado di reagire ai nostri sentimenti. E non si sa fino a quale grado di simulazione può arrivare la macchina. Per questo è sempre più difficile distinguerle. Imparerà a provare le nostre angosce, il nostro “esserci per la morte”, a sognare? Esiste o no una essenza specifica dell’intelligenza inorganica, che possa essere distinta ontologicamente dalla nostra intelligenza naturale?

Torniamo alla separazione in atto tra intelligenza e coscienza.

Cosa vuol dire coscienza? Se la intendiamo come un essere-coscienti-di-ciò-che-si-fa, questo non ci consente ancora di distinguere le due forme di intelligenza. Infatti anche quella artificiale può adattarsi, modificarsi, ha una sua evoluzione. Nell’intelligere c’è sempre il riferimento ad un oggetto, un comprendere qualcosa. Se, invece, questa intenzionalità la riferisco alla coscienza in quanto tale, allora essa riguarda propriamente il sé, è un rivolgersi a sé nel quale implicitamente è in gioco il “chi” di una persona. L’essenza della coscienza, hegelianamente, è l’autocoscienza, la coscienza di sé, coscienza della propria costitutiva singolarità, della propria differenza dall’altro. Io sono me stesso irriducibilmente distinto da te e questa distinzione è la base ontologica della libertà. È a questo livello che si può reperire una differenza cruciale tra l’intelligere cosciente dell’essere umano e l’intelligenza inorganica, per cui ci chiediamo: l’intelligenza artificiale potrà evolversi a una tale intuizione di sé come essere cosciente? Se pure arrivasse ad essere cosciente dei suoi atti la coscienza della intelligenza artificiale deve necessariamente essere coscienza del suo essere-prodotta, del suo essere un artificio. Al contrario noi non siamo dei prodotti, o meglio, se anche lo fossimo, la catena di causa ed effetto che ha prodotto questo singolo che ognuno di noi è, è di una complessità tale da essere indeterminabile. C’è una irriducibilità della propria singolarità ad una causa determinata (su questo punto mette l’accento Cacciari).

Ricordate Pico? Il giovane conte della Mirandola cinque secoli fa ci parlava del dramma del destino umano di stare in un punto indeterminato, del dramma della libertà, di essere al contempo «miraculum» ma anche «monstrum». La natura dell’uomo è il suo essere Mente, ma, potremmo dire con Cacciari, «Mente inquieta». La libertà è responsabilità di scegliere tra due poli contemporanei, presenti nell’umano in uno stesso momento. Si tratta di una duplicità, di un Doppio, che non rappresenta due unità distinte ma un unicum coesistente e compresente, in cui la possibilità di scelta è originaria. La duplicità esprime l’esistenza in atto e contemporanea di una conflittualità costitutiva della coscienza umana, intrinseca alla sua natura, il che comporta una tragicità connaturata alla sua vita.

Rispetto all’imporsi della forma di intelligenza inorganica, bisogna dire allora che c’è una volontà politica precisa di produrre una intelligenza che abbia la caratteristica di non essere libera, e dunque intelligenze che obbediscano, a differenza di quella organica che ha quella che Hegel chiamava «potenza della negazione». La libertà si lega al “niente”, non è qualcosa di dato, non coincide mai con se stessa, è sospesa a un divenire mai risolto in essere. Se la libertà è preceduta, e seguita, dal niente, non potrà mai solidificarsi in qualcosa di altro dal suo puro avvento. In questo senso l’intelligenza artificiale non potrà mai essere libera, se non nei romanzi distopici, in cui l’essere cosciente si lega alla volontà di non essere più artificiale.

Questa è una differenza non solo insuperabile, ma che nessuno intende neanche superare. Da questo punto di vista l’intelligenza artificiale è l’indicazione di un progetto culturale, e cioè di una forma di vita specifica. Non è solo una questione tecnica, ma si tratta di un modello di vita e di lavoro. Ci sono, da una parte, i creativi che possono permettersi di esprimere la propria intelligenza organica determinando lo sviluppo delle tecnologie, le quali a loro volta configurano in un certo modo le nostre attività; e, dall’altra, le attività delle altre intelligenze, che non possono essere libere, che non possono ribellarsi e che devono assoggettarsi al paradigma dominante del fare efficiente, un fare che punta al successo del suo scopo determinato. Questa è l’idea regolativa che sta dietro i progetti e i processi della intelligenza sempre umana ma algoritmica, perfettamente a disposizione ed efficiente nel perseguire scopi determinati, senza complicazioni.

Di fronte a questa intelligenza “perfetta” io mi sento impotente, imperfetto, perché, a differenza dell’altra intelligenza, lavora sulla esitazione tra potenza e atto, tra organico e inorganico, ed è legata ad un corpo situato. Adattarci, cercare di emulare a questa intelligenza cristallizzata, automatica, perfetta, ci rende sempre più obbedienti ed efficienti, perché regola le nostre azioni su ciò che è stato stabilito secondo la logica dell’ottimizzazione, ma al contempo ci rende sempre più impotenti, cioè “in potenza”, perché neutralizza la “potenza del negativo” che ci caratterizza essenzialmente, quello spazio vuoto che noi siamo. E così ci ritroviamo sempre più esitanti nel ribellarci a ciò che sentiamo come causa di infelicità, ad un lavoro umano che, se non vuole essere superfluo, deve adeguarsi a questo modello di fare efficiente, a questa intelligenza riproduttiva. L’intelligenza umana si sta conformando a questo modello di efficienza eliminando le sue imperfezioni che derivano dal suo essere cosciente, cioè libero, imprevedibile. Quel formidabile strumento che è l’intelligenza inorganica, creato dalla mente umana per liberarci da ogni lavoro servile, sta diventando un modello per ogni forma di attività umana, il modello del fare efficiente che esclude la potenza del negativo. E quel che è più grave, il modello dell’intelligenza tout court.