Humani nihl a me alieno puto.

Questa frase di Publio Terenzo Afro, ha avuto, nel corso dei secoli, comprensibilmente, grande diffusione e ha suscitato molto interesse. In qualche modo essa ci dice della fondamentale comunanza del genere umano: in ciò che lo fa grande e anche in ciò che del comportamento umano appare riprovevole ed esecrabile. Essa infatti si presta sia a dare corpo alla dignitas umana, sia, al contrario, a riconoscere che anche gli aspetti più ignobili e spregevoli in cui possiamo imbatterci tra i nostri simili non ci sono estranei. Sono, potremmo dire, nascosti da qualche parte dentro di noi. Come sappiamo sarà poi la psicoanalisi a dare voce, in particolare, a questa consapevolezza. Questa frase è, come si dice, prima facie, assolutamente evidente: tutto ciò che attiene agli esseri umani mi riguarda. Mi riguarda nel senso che suscita in me attenzione; mi preoccupa; sollecita il mio interessamento. Ma anche nel senso che posso rispecchiarmici: so che se qualcosa viene fatto da un essere umano quel qualcosa risuona dentro di me; è anche in me. Carne della stessa carne, sangue dello stesso sangue. Insomma, l’idea di una condizione di fratellanza e/o sorellanza che ci unisce, come vorrebbe Leopardi nella Ginestra, e al contempo ci rende, sempre, corresponsabili.

Sarebbe lungo, e del tutto inutile in questo contesto, cercare di rintracciare nella storia del pensiero i modi e i tempi in cui questi temi, e i relativi ideali e valori ad essi associati, che includono l’umanesimo, i diritti universali, la pace perpetua kantiana, si sono ripresentati. Così come è evidente che con altrettanta forza, nel corso della storia dell’umanità, siano stati messi in evidenza gli elementi che rendono l’umana gente non un popolo di uguali, ma al contrario comunità dove alcuni sono meno uguali di altri.

Se storicamente il dibattito nella Giunta di Valladolid, che si protrasse tra l 1550 e il 1551, tra il frate domenicano Bartolomé de la Casas e Juan Ginés de Sepùlveda, sulla presenza dell’anima negli indios, rimane come un momento alto e terribile, molti altri momenti meno alti ma non per questo meno terribili hanno caratterizzato la storia recente e riguardato come ben sappiamo neri, ebrei, rom, minoranza sessuali, pazienti psichiatrici. È cosa nota, infatti, che ogni volta che si costituisce un club iniziano subito le discussioni su chi vi possa far parte e chi sia da escludere. Gli sforzi inclusivi producono con altrettanta energia movimenti esclusivi. Così la frase di Publio Afro Terenzio perde la cristallina chiarezza che ci appariva tale prima facie per sollevare, invece, un angoscioso interrogativo. Cosa ci rende umani?

Non si creda che tale domanda riguardi la storia e sia oggi meno pressante: anzi, forse oggi tale domanda ci interroga con ancora più forza. Non soltanto nell’ambito della riflessione bioetica, laddove ci si interroga sulla presenza di vite di tipo A e di tipo B; o sullo statuto dei soggetti in stato vegetativo; ma anche laddove, guardando all’evoluzione della vita umana si parala di post-umano addirittura di trans umano.

In fin dei conti il Cristianesimo ci aveva fornito di una soluzione apparentemente semplice: la presenza dell’anima. Al di là del fatto che tale risposta non risolve purtroppo ogni problema, oggi il tema dell’anima ha perso un poco di momento, e si propongono con più forza altri elementi che, pure, beninteso hanno accompagnato la riflessione filosofica e antropologica. Il bipede razionale ha affermato con sempre maggior forza il suo domino sul mondo sino ad averci condotto in pieno antropocene, e in questa gloriosa marcia ha affermato in modo incontrovertibile la sostanziale specificità di quel bipede. Cosa, quindi, ci rende umani?

La storia dell’affermazione dell’homo sapiens e dei suoi rapporti con gli altri grandi primati si fa sempre più ricca, interessante e articolata. Dimensione cranica, posizione eretta, opposizione del pollice, posizione meno esposta del genitale femminile, su sino alle forme di simbolizzazione e l’inumazione del cadavere. Altri hanno affermato, come ad esempio, Arnold Gehlen, che è la mancata corrispondenza tra ambiente e specificità biologica dell’essere umano. Insomma, ciò che ci rende umani è un’abilità tutta umana, per l’appunto, di entrare in rapporto con il mondo; una capacità molto evoluta di modificare ciò che ci sta attorno sino a inventare cose che non esistevano: la fantasia, il racconto, la musica, la pittura, ovvero il linguaggio, o forse meglio, i linguaggi e la creazione artistica e scientifica.

Va detto, comunque che questa capacità poietica è accompagnata da sempre dalla consapevolezza della sua pericolosità: basti pensare alla diffidenza di Platone nei confronti del linguaggio e all’arte dei sofisti, sia ancor più per la scrittura, come ci dice con il mito di Teuth nel Fedro.

La storia che appare più condivisa, comunque, è quella dell’aumento di volume della scatola cranica e lo sviluppo della corteccia pre-frontale: lì è il miracolo umano, da cui tutto il resto genera. Non so se in tutte le mitologie fondative ma certamente in quelle a noi più vicine la storia inizia altresì con una ribellione: da Adamo ed Eva, sino a Prometeo o alla stessa Gea, che si oppone al volere di Urano. Come direbbe Camus l’essere umano è ontologicamente in rivolta; in rivolta contro il proprio destino.

Così l’attitudine umana verso il proprio mondo è un’attitudine di ribellione alle leggi della natura, una costante rivolta verso l’ordine costituito, non a caso i greci temevano che l’eccesso d’arroganza fosse poi punito dagli dei. Non diversamente, nel Cristianesimo il limite all’azione dell’uomo à dato dalle leggi del Padre: il superamento del limite comporta la dannazione.

Ecco quel miracolo contenuto nell’ingrandimento della scatola cranica è al centro di questa rivoluzione che dura, pare, da circa 200.000 anni, un niente nella storia dell’Universo. Così questa industriosa capacità di opporsi: di opporsi al freddo, al caldo, alla siccità, alla scarsezza del cibo; alla pericolosità di altri specie viventi, bene tutta questa spinta rivoluzionaria è ciò che chiamiamo lotta per la vita, e questa lotta per la vita è sostenuta da ciò che chiamiamo l’intelligenza umana. Che questo straordinario motore abbia affascinato chi da quel motore è mosso non suscita certo sorpresa. Anzi, è proprio la capacità di riflettere sul proprio agire che costituisce forse uno degli elementi più affascinanti di quel motore. Tanto travolgente la marcia che l’uomo si è imposto che alcuni vogliono vedervi un disegno che trascende la volontà dell’uomo medesimo. In realtà non all’intelligenza umana dovremmo questo evolversi della storia, ma un piano del Grande architetto in cui l’uomo non è che un mero attuatore; come direbbe Papa Benedetto XVI, un umile servo nella vigna del Signore (Matteo 21, 33-43). Atteggiamento questo che non sappiamo se esprima più modestia o più una mascherata onnipotenza; lo sforzo di trascendere il proprio orizzonte di vita e quindi un segno ulteriore di quella insofferenza nel sentirsi costretti negli augusti spazi della vita biologica.

Nella riflessione sull’umana intelligenza infatti ci si è spesso riferiti a questa contrapposizione tra psiche e soma, tra anima e corpo, laddove l’anima, la psiche, le facoltà mentali, insomma, in qualche modo l’umano intelligere, guardano oltre il misero orizzonte della bruta esistenza biologica. Ma sia che ci si volga verso un più spinto riduzionismo biologico, sia che ad esso si resista in nome di una specificità dell’essere vivente che trascende il funzionamento biochimico del cervello, era evidente che neanche la riflessione sull’umana intelligenza potesse sfuggire all’impeto scientista. La sua collocazione nella scatola cranica, poi, ormai aperta all’osservazione della brain imaging ha reso questo un campo particolarmente vivo e stimolante. L’esigenza di darne una più chiara definizione e una possibile misurazione era sorta ormai più di cento anni fa, e la storia del test di intelligenza è ricca di aneddoti. Ma il tentativo di giungere ad una definizione unitaria di intelligenza è presto naufragato, non soltanto per l’uso, potremmo dire strumentale, che se ne è fatto. Anche l’uso clinico della valutazione delle capacità cognitive è apparso presto assai problematico. Si dà sempre uno scarto tra ciò che le nostre indagini riescono a cogliere e descrivere e quella che è, potremmo dire, l’esperienza esistenziale del singolo e delle persone che lo circondano. In sostanza i nostri strumenti non sembrano ancora in grado di delimitare e misurare ciò che chiamiamo intelligenza. Così l’intelligenza ha cessato di essere qualcosa di precisamente definibile e categorizzabile per sfrangiarsi in tante diverse forme: oggi si parla di almeno nove forme di intelligenza (forse per una inconsapevole volontà di farle coincidere con il catalogo delle nove muse della mitologia greca).

L’intelligenza razionale, logico-matematica, si è così vista affiancare dall’intelligenza emotiva e da quella corporeo-cinestesica, altre ancora. E tuttavia, l’evoluzione del concetto di intelligenza, sempre più vista come un infinito armamentario di tecniche, abilità, funzioni, ha condotto ed è stata sostenuta anche dal confronto con le intelligenze di altre specie animali e sinanche delle piante. Tutto chiede salvezza, direbbe lo scrittore Mencarelli, e quindi tutto è mosso da una sua intelligenza che spinge la vita; che produce forme di interazione; linguaggi; modalità comunicative.

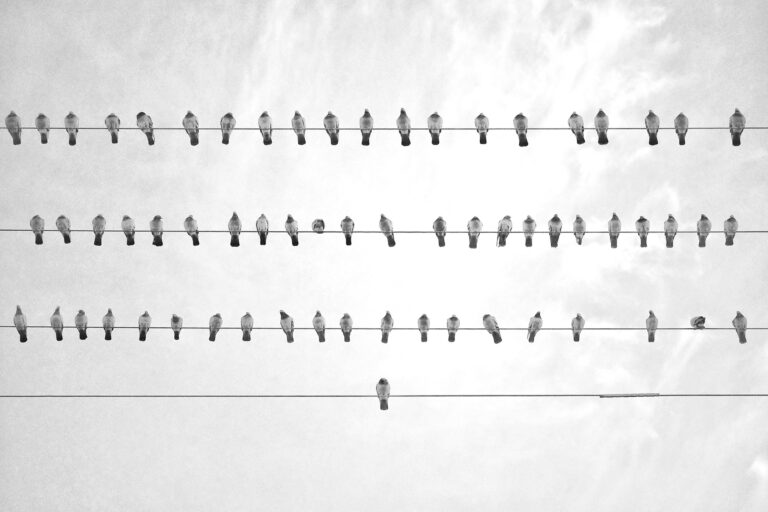

L’intelligenza, così, è in ogni interazione ed è ciò che rende possibile ogni relazione tra ciò che vive e vivendo comunica. Certo questo modo di intendere l’intelligenza la scalza dalla scatola cranica e dalla corteccia pre-frontale. Si perde nuovamente n una sorta di grande elan vital in cui ogni essere vivente si abbevera e trova il suo modo di stare al mondo: ma forse stare al mondo è eccessivamente indefinito. Potremmo meglio dire di trovare la propria nicchia ecologica in cui sviluppare le modalità per agire la propria rivoluzione. In questo sforzo di decostruire la specificità dell’intelligenza umana e riavvicinare l’uomo al resto dell’universo si ha quasi la sensazione che nonostante siamo giunti ad essere quasi otto miliardi l’essere umano sperimenti una paradossale solitudine; e così con altrettanta forza si procede a rintracciare ciò che ci rende meno umani o che, forse, rende le altre creature in qualche modo umane.

Così se da una parte il processo tecnologico dimostra la potenza dell’intelligenza umana, oggi quella stessa scienza così umana riconosce la ricchezza delle forme delle intelligenze animali e come detto anche delle piante, ed una parte dell’umana arroganza si stempera nello stupore di quante forme possa prendere l’intelligenza. Ma vi è, naturalmente, un’altra storia, forse più sconosciuta, inquietante e imprevedibile ed è quella legata a ciò che l’uomo ha generato. Se sino a ieri il prodotto dell’attività umana era percepito come macchina senza anima, oggi incomincia a trapelare la convinzione che forse sia possibile dotare queste macchine di un’anima. Così il prodotto della nostra potenza creatrice cambia di status e, per dirla con Harari, ci ha condotto ad essere Dei creatori. Non si tratta soltanto dei racconti più o meno distopici sul post umano e trans umano. Oggi il dibattito sulle intelligenze artificiali sembra aprire uno sguardo del tutto nuovo sul mondo: è la vita umana che potrebbe essere completamente ripensata e forse è già completamente ripensata tra algoritmi e big data. E tuttavia in quell’aggettivo, artificiale, c’è sia la dimensione descrittiva, ovvero intelligenza generata dall’artificio dell’uomo, sia la volontà distintiva che la identifica come intelligenza non umana, anche se a rigore è la più umana delle intelligenze, proprio perché generata dall’uomo.

Ma quanto umana posa essere questa intelligenza è cosa su cui ovunque ci si interroga, e che muove in tutta altra direzione da quella sopra delineata. Anche qui, un tempo si sarebbe risposto che la differenza è data dall’assenza dell’anima, dalla mancanza della presenza divina impressa nel momento della creazione. Oggi forse altri parlerebbero di amore, ovvero dall’incapacità di empatizzare nella relazione. E tuttavia, c’è qualcosa di profondamente umano, secondo la lezione dei Greci, nell’amore per il sapere, ovvero per il filosofare, ovvero nel desiderio e nella capacità d’apprendere. Così, quando ci dicono che questi nuovi algoritmi sono in grado di imparare forse ci stanno dicendo che sono in grado di filosofare, e in questo si sono fatti umani.