La paura può essere pensata come una “crisi”, cioè un momento, un evento che interrompe la nostra naturale e sociale attitudine all’abitudine-speranza che le cose, gli avvenimenti, si susseguano in una sorta di ordine che conosciamo per abitudine e che, quindi, supponiamo di controllare, insomma che tutto vada come “dovrebbe” andare. Ogni crisi invece suggerisce che la vita non è fatta così, che l’andamento delle vicende biografico-storiche è alternante, in larga parte imprevedibile, che ogni tempo e ogni situazione-condizione richiede una presa di posizione e di risposta-progetto. La paura, in una prima approssimazione, riguarda proprio il dubbio, la rottura della pseudo-sicurezza dell’abitudine.

Si potrebbe dire lo stesso della gioia, del piacere e della soddisfazione del risultato positivo? Non credo.

All’opposto, il successo di un’azione porta con sé spesso una modalità di compiacenza che tende ad attribuire a ciò che l’ha preceduta lo stesso bene che ne è derivato, come se avessimo in qualche modo preparato (e meritato) il successo.

La paura svolge un ruolo fondamentale nella sopravvivenza e nella progettazione perché scuote da ogni torpore di ciò che vogliamo dare per scontato – il che è normalmente vantaggioso, altrimenti dovremmo essere sempre all’erta e quindi sprecheremmo energie inutilmente – e ci avverte che qualcosa di nuovo, di inaspettato e di non desiderabile sta bussando alle porte della nostra percezione. Ecco: la paura è una di quelle emozioni, negative o positive che siano, che rompe la pur produttiva e necessaria assunzione-consuetudine-speranza che le cose vadano come dovrebbero andare, che si iscrivano in una prevedibilità scontata, necessaria peraltro a qualunque tipo di vita. Senza una certa prevedibilità, che però non ci è data dalla egemonia degli istinti, modificati e in parte superati dalle costruzioni storiche della cultura materiale e spirituale, ogni vita quotidiana sarebbe impossibile. Agli istinti, per gli umani, si sostituiscono, in gran parte anche se non, ovviamente, assolutamente, le abitudini, cioè i costrutti socio-culturali che si sono imposti attraverso la dura seleziona dell’esperienza storica.

La paura che certo appartiene, nella sua origine e costituzione, al nostro apparato istintuale ma che, come tutte le altre risposte filogeneticamente condizionate, viene riformulata nelle sue modalità e contenuti dall’esperienza, prima storico-sociale e poi dei singoli dentro quei determinati contesti, rompe la sequenza delle aspettative attese, fa esplodere una domanda che rompe l’equilibrio di ciò che si vorrebbe scontato e inaugura il momento, o addirittura il tempo, della crisi.

Se queste considerazioni possono avere un qualche valore generale, esse non bastano certamente a differenziare la paura in generale dalle paure degli umani di oggi, nella presente condizione storico-culturale-sociale.

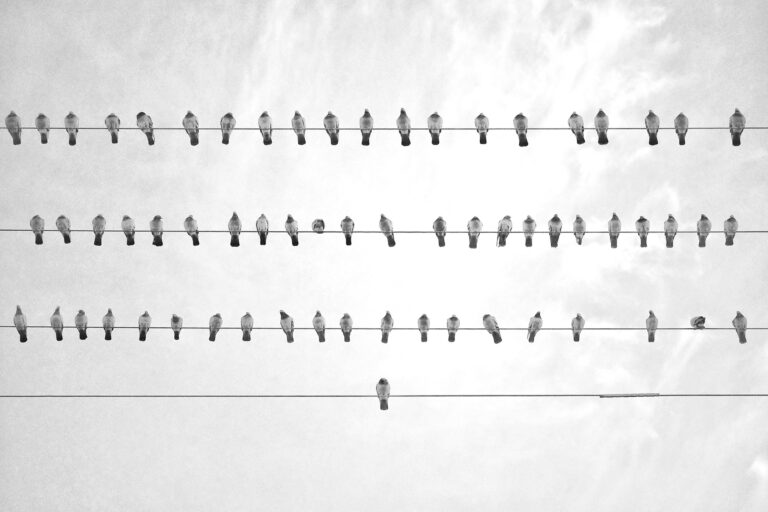

La prima considerazione, prima perché può svolgere una funzione quadro, riguarda la caratteristica distintiva e fondamentale del nostro mondo: la paura è oggi “globale”, il che non vuol dire – sarebbe bello e utile dal mio punto di vista… – che siamo preoccupati, nella stragrande maggioranza, della realtà globale che inevitabilmente condiziona tutte le vite dei singoli, ma più rozzamente e semplicisticamente, che la paura, inconsciamente condizionata appunto dalla globalità della realtà storico-sociale, può venire da ogni dove. Il che ovviamente ne lascia in gran parte indefiniti i contorni e i limiti e, quindi, la accresce. Già la paura di per sé è un’emozione di alterazione preoccupata, timorosa di un male che può accaderci, ma il suo carattere globale la accresce perché, non riuscendo a definirla, non la circoscrive e, quindi, inevitabilmente, la moltiplica. Ne risulta un paradosso storico- culturale quasi grottesco: l’epoca che ha realizzato la strumentazione tecnico-previsionale più sofisticata della storia (noi possiamo prevedere la meteorologia, tanto quanto siamo informati dalle statistiche dei rischi di un viaggio o di un investimento o delle possibilità di mercato di un certo genere di prodotti, o persino della labilità o stabilità delle relazioni amorose…) è immensamente – proprio perché vive nell’immenso della globalizzazione – più esposta agli effetti dei cambiamenti di una qualsiasi altra fase della storia del mondo. Direi che questa percezione nasce dopo la seconda guerra mondiale, con la divisione del mondo in tre blocchi, quello a egemonia statunitense, quello a egemonia russo-sovietica e quello più o meno non-allineato. La globalizzazione successiva, non più schierata nettamente – anche perché il blocco sovietico si è disgregato – è sì egemonizzata soprattutto dagli USA, ma in modo tutt’altro che univoco, e non soltanto per la ovvia contrapposizione con la Cina ma per la crisi della stessa egemonia americana. Ne risulta nell’attualità che la figura dominante elude ogni ordine e appartiene piuttosto al “caos”.

IL caos è la nuova dominante, frutto ovviamente della assenza di ogni egemonia globale, sia in senso economico- politico che culturale. Una notizia che non può essere totalmente assimilata al disordine distruttivo ma che contiene anche, e non solo paradossalmente, la possibilità dell’innovazione dei piccoli gruppi, finanche quella dei singoli. Purché la paura, ovvia, ragionevole, del precipitare in un caos distruttivo, sia compensata dalle sue potenzialità positive: la diminuzione della coercizione identitaria – non che non ci siano forze possenti in questo senso, ma potremmo vederle proprio come reattive a una condizione di sempre maggior difficoltà e irrealizzabilità delle pretese-fantasie identitarie.

Dunque: il caos è la figura egemonica del nostro mondo presente e del suo prevedibile futuro e questa caratteristica storico sociale porta, ovviamente, con sé conseguenze sul piano antropo-psicologico, cioè sul vissuto degli individui, per lo più inconsapevoli del loro condizionamento collettivo.

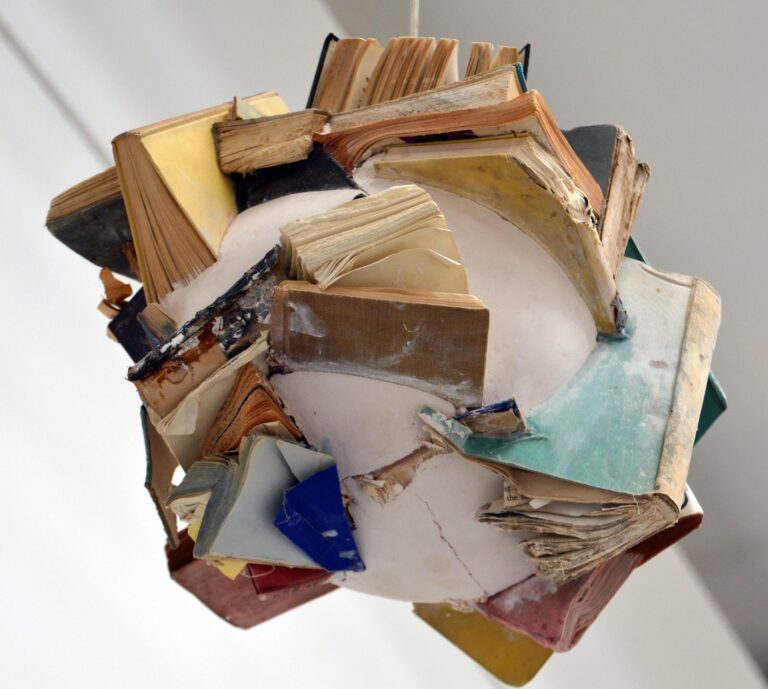

La liberazione dai condizionamenti e dalle obbligazioni identitarie – basti pensare a quelle legate alle appartenenze di ceto, di genere e di età – non si può ridurre ingenuamente al solo aspetto di liberazione da gerarchie classiste, razziali e maschiliste, ma è inevitabilmente accompagnata da una crisi identitaria che affonda oggi nei vissuti dei singoli: “chi sono io?” è diventata una domanda dai contorni indefiniti, non trova più un suo limite e, anche, una sua motivazione immediata di ribellione a fissazioni identitarie repressive di ogni variazione individuante. Naturalmente questo, in parte, è sempre il prezzo della libertà, ma in un’epoca il cui carattere culturale (e quindi sia socio-materiale che psichico) è il licitazionismo, cioè la assunzione implicita che tutto sia lecito basta che piaccia (un’assunzione che ha un ovvio risvolto di permissiva autogiustificazione tanto per i singoli quanto per i gruppi), è la libertà stessa a configurarsi come arbitrio dei singoli e dei gruppi. In concreto: la libertà non diventa altro che la copertura ideologico-estetizzante dell’arbitrio e dei rapporti di forza. Ma il regno dell’arbitrio, il mondo della legge del piacere e della forza, è il dell’insicurezza fatta sistema, dunque è il regno della paura. Ma di una paura sottostante, di cui è difficile persino parlare se non come qualcosa che sfugge all’ordine “giusto” e che dunque si può solo considerare come “eccezione”, da eliminare o da superare.

Forse avremmo bisogno di diventare consapevoli del possibile vantaggio della paura: dovremmo aver paura non di questo o di quell’avvenimento, tanto personale quanto collettivo, ma di confondere un ordine presunto e superficiale della nostra vita e del nostro mondo con un ordine desiderabile che, accettando la realtà della interintradipendenza, faccia spazio e faciliti le condizioni sì dell’autorealizzazione di ciascuno – conquista ideale di tutta la nostra storia – ma nella prospettiva necessaria e finalistica della solidarietà di tutti con tutti e con tutto ( quindi anche con la cura della nostra casa comune, della nostra terra comune).