Vi ricordate quando un amico, un cugino o un fratello più grande vi portava in una stanza della vostra casa – rigorosamente al buio – ed iniziava a raccontare di un castello popolato da inquietanti figure, di una torre che aveva una sola finestra che si illuminava di una luce tremula di candela, e solo quando la luna diventava…. AAAAHHHAHHAAHHHA!!!!!

Il grido del narratore giungeva nel momento più azzeccato, ossia quando la storia arrivava al suo climax. E vi ricordate quale era la vostra reazione?

Urlare per lo spavento e farsi (fintamente) coraggio urlando ancor di più a squarciagola con tutti i presenti. Esagerando, come si fa quando si è adolescenti o giù di li.

Divertente alla fine; non trovate?

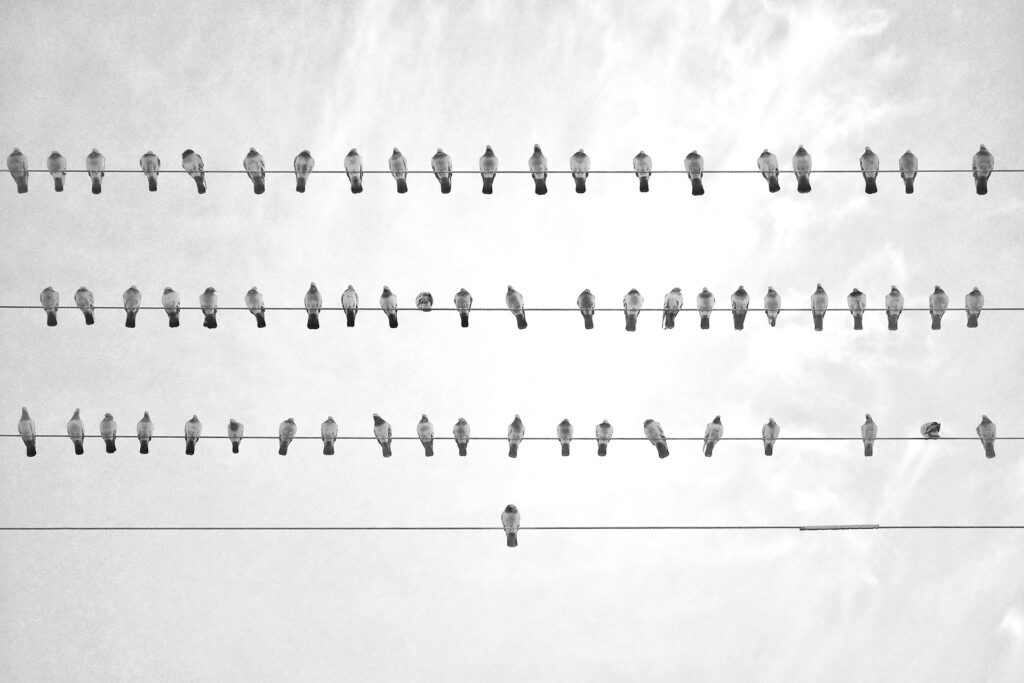

Ma se vi chiedessi di descrivere cosa avveniva nel vostro corpo al momento del grido dello sciagurato narratore o mentre la narrazione procedeva, allora vi tornerebbero alla mente i muscoli della pancia che si contraevano assieme a quelli del collo e della mandibola. Insomma: il vostro sistema nervoso, il battito cardiaco, la pressione sanguigna rispondevano emotivamente ad un pericolo percepito come tale, ad uno spavento giunto all’improvviso, assieme all’aumento della respirazione, che si faceva aritmica e veloce e alla tensione muscolare. Quando queste risposte fisiologiche, che sono la manifestazione visibile degli impulsi elettrici del nostro encefalo e delle sue raffinate elaborazioni ad opera dei neuroni, si associano ad un lessico emotivo quanto più ampio ed appropriato possibile, scopriamo una vastità di vissuti esperienziali – sperimentati da un essere umano in conseguenza alla paura – che ci introducono nel dominio delle fobie. Ora pensate agli uccelli del film omonimo di Hitchcock: The birds. Il film esplora l’angoscia della solitudine e dell’abbandono, analizza le dinamiche di un vissuto non lineare di una madre, ossessiva e possessiva, nei confronti della figlia (Melanie) e di quello di una famiglia nei riguardi di un suo componente (Mitch). Gli uccelli vanno interpretati come la metafora dell’inconscio che emerge, portando alla luce ciò che per sua natura è nascosto. Oppure pensate al protagonista di American Psycho, Patrick Bateman, un giovane di successo che nasconde una interiorità oscura e violenta. E che dire de Lo squalo o di Shining?

Ripercorriamo con un ascolto non frettoloso il lessico emotivo di alcune delle colonne sonore più rappresentative del genere horror. In una delle scene di The birds, Melanie fuma una sigaretta seduta su di una panchina, mentre un gruppo di bambini, non visti, canta una canzoncina. Poco alla volta dei corvi si appollaiano su di una struttura tubolare posta dietro la donna. Nulla di più, ma solo apparentemente. Nel film manca una colonna sonora vera e propria. L’idea di usare esclusivamente il verso degli uccelli (suoni generati elettronicamente da uno strumento chiamato Mixtur-Trautonium), fu di Bernard Herrmann, creatore delle musiche di un altro capolavoro di Hitchcock: Psycho. Se in The birds la natura si ribella all’uomo attraverso i volatili, ne Lo squalo di Spielberg è un predatore delle acque a creare panico tra i bagnanti dell’isola del New England. In Psycho invece il pubblico è costretto ad assistere per 45 secondi all’omicidio della protagonista Marion Crane, sorpresa nella doccia della stanza n. 1 del Bates Motel.

Senza voler tralasciare la nostra Italia, non si può non parlare della colonna sonora di Profondo rosso, composta da Claudio Simonetti e dai Goblin. Ora tutti questi commenti sonori (includiamo anche la canzoncina dei bambini di Bodega Bay) si servono di elementi ossessivi ed inquietanti, con una predilezione da parte dei compositori per i motivi ripetitivi, cantilenanti, vagamente ipnotizzanti, caratterizzati da ristrette oscillazioni sul piano melodico, da evidenti cambi di tempo inaspettati e dinamiche dal brusco salto. In Profondo rosso il tema principale è suonato da una chitarra, da un clavicembalo e da un sintetizzatore. La scelta dei due strumenti a corde pizzicate e dal timbro drammaticamente in disaccordo – perché i due cordofoni sono impossibilitati a realizzare una reale simbiosi e fusione per le loro precipue qualità sonore fortemente antitetiche – accentua la natura primordiale della paura sottesa alla trama raccontata nella pellicola. Ne Lo squalo l’atmosfera inquietante viene prodotta da due note a distanza di semitono (Mi e Fa), e la loro ripetizione, assieme alla variazione dinamica ed agogica, suggerisce l’avvistamento dello squalo e il suo avvicinamento

Ecco un altro elemento non trascurabile in un horror: il presentimento.

Questa sensazione, che il pubblico o il lettore avverte come un evento dai connotati non chiari e non definiti, sta a suggerire che qualcosa di inquietante accadrà. Nella scena iconica dell’omicidio nel film Psycho, Bernard Herrmann, l’autore della colonna sonora, utilizza il registro acuto degli archi, inserendo nella partitura un gesto ritmico ripetuto e glaciale, che si arricchisce lentamente di altri suoni, che, a cascata, formano un cluster ferroso, dissonante e tagliente, che si carica di un ulteriore effetto tensivo perché combinato con le urla di Marion, brutalmente ammazzata da Norman Bates.

Ora ritorniamo allo scherzo iniziale, quello fatto dal cugino, amico o fratello maggiore. Cosa accomuna la drammaturgia semplice di questa storiella raccontata in una cameretta al buio e le colonne sonore dei film horror citati poco sopra?

Il creare (anche) una sensazione indefinita riconducibile al peggiore dei presentimenti. Risiede in questa abilità dello scrittore o del regista il far presagire, poco alla volta al suo pubblico, l’escalation tensiva che evolve verso un elevato livello di conflitto e di stress, reso ancora più inquietante in quanto mantenuto su un registro emotivo oscuro e vago. È quell’abilità di affilare la lama di un coltello facendo provare fisicamente sul fianco dello sfortunato torturato (che è anche lo spettatore o il lettore) il dolore inevitabile di una incisione sottile che sta per essere agita, ancor prima che la lama si avvicini alla carne per ferirla e penetrarla. Volendo fare accenno alla struttura dell’horror, questa si presenta con la descrizione dell’ambientazione, cui segue, nella fase introduttiva di questo rituale, la creazione di una atmosfera sempre meno rarefatta e più dettagliata sotto il profilo delle descrizioni sensoriali, che si avvalgono dell’uso di un linguaggio quanto mai evocativo. Nella tripartizione di questa drammaturgia, all’introduzione fa seguito uno sviluppo, in cui assistiamo all’intensificazione della tensione con una esplosione, tra i personaggi, dei conflitti – che si avvalgono della suspence e dei colpi di scena – per condurre i personaggi stessi ad affrontare, nel climax, l’elemento perturbante della vicenda. La terza parte – conclusione – può lasciare il lettore o lo spettatore in uno stato di incertezza e di chiusa irrisolta.

Torniamo alla musica. Il semitono della colonna sonora di Spielberg, la canzoncina infantile in The birds, i suoni taglienti degli archi in Psycho, così come l’ossessiva ripetizione motivica in Profondo rosso fungono da creatori di presentimento e da detentori di causalità. La costruzione della musica segue la logica del promuovere l’apparire di indizi sonori che inneschino un evento-reazione decisivo. Riascoltando il tema principale de Lo squalo, la natura innocua e amorfa dei due suoni coincide con l’introduzione, il suo intensificarsi sul piano ritmico rimanda allo sviluppo, mentre indirizza l’energia accumulata verso il momento apicale individuato nel climax. In Psycho le tre fasi descritte poc’anzi, sono individuabili nel passo leggero dell’assassino (introduzione) e nell’intensificarsi progressivo del suono-cluster degli archi (climax). La conclusione si compie mediante l’uso di un lugubre tema suonato nel registro grave dell’orchestra (in opposizione a quello acuto che sottolinea l’accoltellamento) che scivola melodicamente, assieme alla vittima che si accascia su di sé nella vasca, verso un rigor musicae, che è anche il rigor mortis della vittima. La musica, sia essa diegetica o extradiegetica, in opposizione o in risonanza con l’atmosfera e le emozioni suscitate da una scena, fa (quasi sempre) da ponte tra un evento e lo spettatore o il lettore, per sottolineare, riflettere, rispecchiare, confliggere, evocare, suscitare, contraddire, opporsi a quanto viene accennato negli interstizi di una narrazione il più delle volte drammaticamente risolta. Tale narrazione, negli esempi più eccelsi, non necessiterebbe della musica per essere descritta. La sua assenza allora indurrebbe lo spettatore a rimediare a quella mancanza intervenendo in prima persona, immaginando egli stesso una musica (la sua) tra le tante realizzabili. Lo spettatore inventerebbe le proprie tracce di senso, componendo riflessi di ombre inconsce di tipo sonoro, formanti una ambientazione sonoro-emotiva unica e portatrice di significati nei riguardi di quella o quell’altra scena.

Questa simbiosi tra il sé e l’ambiente si traduce sempre in una esperienza armoniosa e musicale, in cui gioca un ruolo decisivo la nostra corporeità, che rappresenta un doppio confine tra l’esterno e l’interno, tra ciò che è fuori di noi e ciò che permane in noi. E quell’irrigidimento muscolare, fisico, mascellare di cui ho parlato all’inizio, è il catalizzatore di forze ctonie che dalla terra si liberano verso l’alto in melodiosi canti o che ricadono – gravide di peso – a terra, facendosi sogni di streghe di una notte di Sabba, che, guarda caso, ci riportano, in una circolarità orrifica, alla colonna sonora di Shinig.

Dies irae, dies illa, solvet saeclum in favilla…