...non serve essere liberi dalle passioni, ma liberi nelle passioni!

1939. Carlo Levi è in Francia. Ha 37 anni. Suo padre è morto da poco. La guerra è già iniziata. Quando i nazisti entreranno in Francia Levi sarà costretto a rientrare in Italia e a nascondersi. Per il momento è in Bretagna, da solo, e sulla spiaggia di La Baule comincia a scrivere uno stranissimo libro, che si chiamerà Paura della libertà. Un libro che parla di come siamo fatti, e che articola quest’antropologia culturale attingendo ad una cultura vastissima ma senza avere a portata di mano alcun testo di riferimento. Eppure Levi non volle mai modificarlo, definendolo lui stesso «poema filosofico», risposta creativa e quindi felice ad un momento drammatico.

Pubblicato nel 1946, un anno dopo il successo di Cristo di è fermato a Eboli, viene criticato e demolito da più parti. Ripubblicato nel 1964, è stato ristampato nel 2018 con una prefazione di Giorgio Agamben.

Tengo questo libro, incontrato nella sua ultima edizione, presente. Visibile il suo dorso, leggibile il titolo. Dice che abbiamo paura della libertà, della libertà di individuarci, e che essere liberi da questa paura è condizione rara, raggiungibile solo con risorse e talenti e una maturità di sguardo che non si possono pretendere, ma che occorre coltivare.

Nel 1974 Levi, in una conversazione radiofonica, racconta:

«quel testo doveva rappresentare una riflessione sulle forme fondamentali di una condizione umana che aveva investito tutto il mondo, così drammatica […] Fu, per me, quel momento una vera scoperta di verità. Scrissi questo piccolo libro, che doveva essere soltanto la prefazione di un libro molto più grande, scoprendo a ogni pagina quello che mi pareva essere la verità del mondo, cioè passando di felicità in felicità, perché non esiste piacere più intenso che percepirsi scopritore di verità»

Quali sono le verità che Carlo Levi scopre, o riscopre?

Innanzi tutto un movimento ricorrente – Vico è presente sia nel pensiero che nella struttura del libro – che va dall’indifferenziato all’individuato e che è, nelle sue polarità estreme, egualmente fatale.

«Vi doveva essere» ricorda l’autore nella sua prefazione «una parte introduttiva, che mostrasse le cause comuni e profonde della crisi, e le ricercasse, più che in questo o quell’avvenimento particolare, nell’animo stesso dell’uomo».

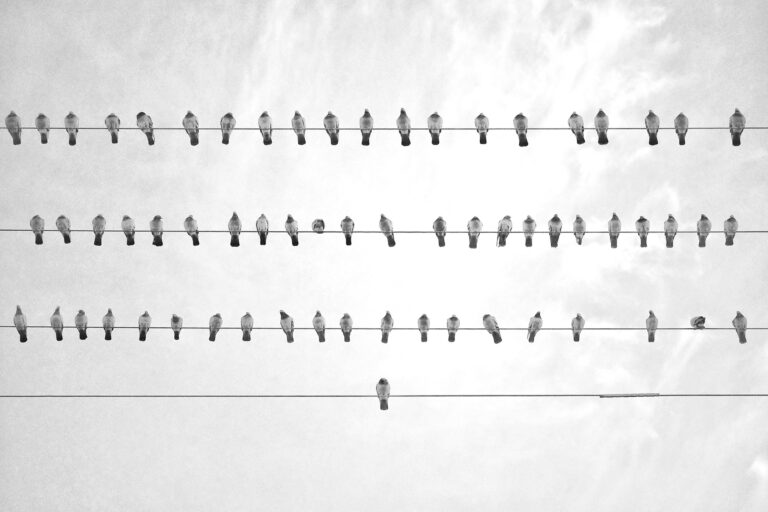

Nel momento in cui scrive ciò che accade è il formarsi di masse che abdicano al pensiero e al linguaggio a favore della propaganda e degli slogan. Masse che Levi definisce religiose, nel senso di devote a un dio-stato. Nel senso di idolatre. Masse che si uniformano e conformano e espellono ciò che risulta difforme. Lo Stato totalitario, la guerra, il sangue, la persecuzione come elementi connessi a una polarità, l’altro estremo essendo l’individualismo astratto, cosmopolita e sradicato.

Perché m’importa di questo libro?

Perché, come scrive Italo Calvino nella sua prefazione del 1967 a una riedizione del Cristo […]

«con Paura della libertà la passione dell’intelligenza, in un momento di scacco generale, muove a inglobare e classificare istituzioni, miti, personaggi storici, movimenti profondi dell’animo umano»

Ed oggi, in questo momento che sento di scacco, cerco visioni più ampie dell’analisi della contingenza. Perché, se sostituiamo la devozione al dio-stato con quella al dio-mercato, la visione di Levi risulta interessante anche in queste mutate circostanze. Perché, anche se ho parlato di antropologia culturale – e sappiamo, per via di Cristo si è fermato a Eboli, quanto lo sguardo di Levi sia da etnologo – questo testo a me sembra davvero un poema filosofico, scritto dal di dentro, una specie di discesa agli inferi e testimonianza dell’ambiguità che noi siamo. Poeticamente evocatore della difficile ma fondamentale – per l’artista che era – distinzione tra sacro e religioso, essendo il primo ineludibile ma insopportabile (l’indistinto, l’indifferenziato, il magma) e il secondo il movimento per relegare, con riti, simboli, regole, il sacro «fuori dalla coscienza». Allontanarlo. Togliere al sacro l’inesprimibilità, trasformandolo in fatti e parole. E in idoli.

Non vale oggi comprendere ogni passaggio e meno che mai abbracciare tutt’intera la sua visione. Quello che importa, a mio avviso, è che Levi vede queste correnti, queste tensioni, percorrere l’umano – e noi che siamo sospinti verso i due poli dal vento della paura di non avere forma o di averne troppa e stagliarci soli – e quindi veramente umano è ciò che non sta nei poli ma si tiene in precario equilibrio tra essi. E differenziazione e indifferenziazione coesistono nell’atto creatore, inteso da Levi non come solo dipingere o scrivere – anche se le due pratiche sono per lui foriere di libertà – ma come tutta l’attività umana quando si nutre al contempo di individualità e universalità, di radici profonde e fronde che vanno in tutte le direzioni.

Levi chiama «passione» il punto di contatto tra l’individuo e l’universale indifferenziato. E dice che «non serve essere liberi dalle passioni ma liberi nelle passioni».

Questa visione sembra guardare alle nostre vicende insieme da molto dentro e da lontano, con un abbraccio vasto. Levi la traduce in parole mentre vede l’accumulo di nuvole che annunciano una terribile tempesta e lo interpreta alla luce del suo sentimento vichiano, come un ricorrere del fanatismo e della guerra.

Cosa distingue la sua visione dalla visione apocalittica che oggi molti serbano nel fondo di loro stessi, senza troppo mostrarla, per pudore dell’impotenza e disperazione che comporta, e pure forse per riflesso apotropaico?

Penso sia questo: che mentre alla guerra e al fanatismo ci si può opporre con pratiche di segno inverso, sicuri di essere in questo vichianamente ricorrenti – sempre ci sono state sacche di resistenza al pensiero egemonico e alle azioni che ne derivano – per la distruzione del pianeta non sembra possibile partire da sé, opporsi con buone pratiche in comunità che coltivino visioni alternative. Anzi, sembra questa una mancanza di visione: non vedere l’enormità e l’interconnessione e l’accelerazione del processo distruttivo, nel mentre che noi si compra il cibo evitando il packaging industriale o si raccoglie l’olio usato in cucina per smaltirlo diversamente che per i tubi del lavello.

Carlo Levi riflette sulla capacità di distruzione come qualcosa di umano che è sempre in atto ma che può, ciclicamente, non preponderare, a favore di cicli di convivenza possibile. Riflette sulla contemporaneità dei tempi, e cioè che nello stesso momento in luoghi diversi o anche nello stesso luogo ma in ambiti diversi, possono manifestarsi bisogni religiosi (nel senso sopra detto) e capacità di autonomia e autoregolazione. Quello che non ha potuto prendere in considerazione, nel suo scritto del 1939, è stata la bomba atomica, della quale ha parlato successivamente. Ma soprattutto quello che non ha potuto considerare è stata questa paura qui, che viviamo noi: il sentimento dell’estinzione della specie, per preponderanza finale della distruttività. Per colpa. Un fantasma concreto che riguarda lo spirito del nostro tempo. Almeno per noi occidentali è il fardello posto su ogni nostro quotidiano gesto, ormai carico di morte. Fardello reale per un verso ma per altro moralisticamente poggiato sulle nostre individuali spalle dalla politica che non sa o non vuole o non può farsene carico.

Mentre scrivevo queste righe ho rivisto, su una piattaforma, il film La strada, tratto dal romanzo post-apocalittico di Cormac McCarthy. Ho pensato, guardando quel padre e quel figlio, il loro vagare in mezzo alle cose morte, che anche alla fine del mondo la strategia umana per sopportare la paura è l’amore. Che tiene in equilibrio l’universale e la più particolare declinazione individuale. La «passione», direbbe Carlo Levi.

...anche alla fine del mondo la strategia umana per sopportare la paura è l’amore.

| Editore: Neri Pozza Anno edizione: 2018 Collana: La Quarta Prosa ISBN: 9788854517165 |